はじめに

昨今の防球ネットをめぐる環境は大変厳しいものとなっており、年間数件の防球ネット倒壊ニュースを目にするようになりました。これは防球ネットに関する設計・施工・維持管理に関する共通の指針がないことが原因と考えられます。これらの文献はほとんど存在せず0から作り出さなければなりません。よって、協会で行った既設防球網の点検実績や関係者による勉強会により防球ネットの指針をここにまとめました。

利用者である子供たちやアスリートがより安全で安心できる学校生活又はスポーツライフを送れると信じていますのでご協力のほどよろしくお願いします。

理事 奥田 邦晴

計画指針

計画指針(柱)

基本理念

防球網の新設計画基本理念は災害に対する安全性を最優先します。これは防球網が配置されている施設のほとんどに避難所又は避難場所が隣接している現状から考えています。過去の事例から災害時に防球網を起因とする避難所閉鎖や物資輸送の障害が発生しないように製品選定を行います。

《 共通事項 》

ここでは施設及び競技別の高さや仕様の参考値を紹介しています。様々な条件により下記に示す数値が大きくぶれる可能性もありますので対象施設の立地条件や利用者層の幅を考慮し施設に合った製品選定を行ってください。高さや条件が想定と合わない場合で不安な場合は当協会に遠慮なくお問い合わせください。

| 防球ネット | 一般的な防球ネット。柱は鋼管かコンクリートで網は化繊ネット。 各部位の名称 |

| 防球フェンス | 防球ネットの網が金網になっているもの。 |

| フェンス | 概ね2mピッチで金網を網とし胴縁で接続されている。 |

| バックネット | 防球ネット、防球フェンス、フェンス、ハンガータイプと4タイプある。 |

| 防砂ネット | 目の細かいシート状のネット。防砂のほかに防塵、防風、遮光、目隠しとも呼ぶ。 |

| 防矢ネット | 弓道、アーチェリーで使用する矢を防ぐシート状のネット。 |

| ジョイントビーム | 端末、コーナー、R部で柱上部に必ず取り付ける横材。 ジョイントビームの役割 |

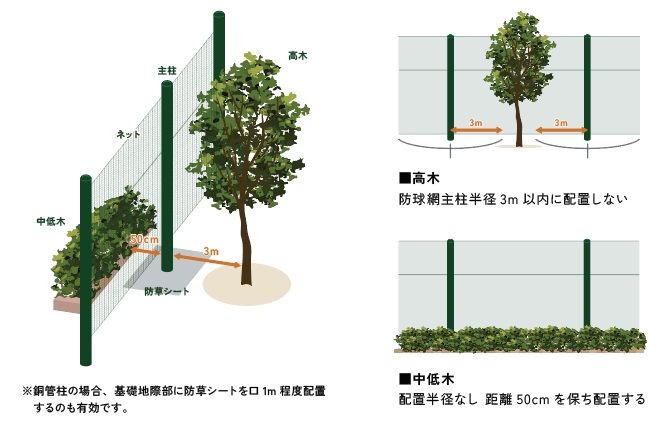

| 横ワイヤー | ネットを結束する横方向のワイヤー。3m未満の間隔が望ましい。 |

| 縦ワイヤー | ネットを結束する縦方向のワイヤー。2スパンに1本以上の間隔が望ましい。 |

| 地際部の処理 | コンクリート柱:必要なし 鋼管柱:コンクリートにて覆う。柱は点検のため何も行わないかクリアー塗装が望ましい。 |

| 防球網 | 強風が予想される地域や強風が予想される高さ以外では基本的に糸径の太いネットを使用するのが望ましい。これは数十年経過したのちの防球網の網張り替え時に、糸径を設置網より細くし風荷重を軽減させ、母材(主柱)の負担を減らすことにより安全性を高められるからです。ただし、糸径を太くすることにより風荷重が大きくなり、高い柱強度が要求され高コストになる可能性もあるのでバランスと考える必要があります。 例. 新設 2.4m×40mm目ネット 15年後張替 2.4m×40mm目ネット 30年後張替 1.9m×40mm目ネット 45年後張替 1.6m×40mm目ネット |

| 天井ネット | 100㎜目以上のネットは屋根とみなさず固定張りでも問題ないと思われるが清掃や維持管理ができる高さとするのが望ましい。45㎜目未満のネットは雪が積もる可能性があるので固定張りの場合は屋根と考えるのが妥当と思われる。 昇降式の場合は簡単に天井ネットを降下させることができるので仮設として考えられる。スライド式は最終的にネットだまりができるのでネットだまり部分がどこに格納されるか、及びネットだまりの面積によって考え方が異なるので注意が必要である。どちらにせよ固定張り及びスライド式は使用実態により特定行政庁が判断するので事前協議が必要である。 |

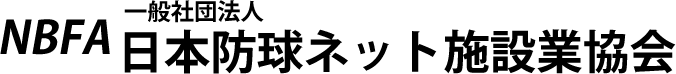

【樹木との理想配置】

緑地面積は各法律及び条令により定められており防球網の周辺にも多くの樹木が配置されています。

これら樹木の根が防球網の構造を脅かしたり、枝が網を破壊したりする現象が頻繁に起こっています。

また、改修や点検時にこれら樹木が障害となり対策が練れない場合も多くあります。

これらのことから樹木と防球網の理想的な配置を下記図に表しています。

《 教育施設 》

教育施設では美観より生徒の安全性と想定外の使用方法にも耐え得る強靭性を主としたプランが必要であると考えています。下段ネットは物理的な衝撃を受けやすいので張替えを前提に安価で糸径の太い網を採用します。上段ネットは将来張替え時の選択幅を増やすため一般的な網を採用します。

※小学校では過去に重大事故が発生しているので生徒の手が届く場所に細経の強力糸を使用しません。

【A:小学校】

| 高さ | 周囲に危険が無い :H2,000フェンス~H6,000防球ネット 周囲に住宅がある :H6,000~H10,000 一般開放がある施設:H10,000~H14,800 |

| バックネット | 野球・ソフトボールを行う小学校はH4~6mフェンスタイプのバックネットを推奨する。 |

【B:中学校】

| 高さ | 周囲に危険が無い :H2,000フェンス~H8,000防球ネット 周囲に住宅がある :H8,000~H14,800 軟式野球をする施設:H10,000~H14,800+天井ネット付きバックネット |

| バックネット | 野球を行う中学校はH8~10m天井ネット付きバックネットの設置を推奨する。 |

【C:高校】

| 高さ | 周囲に危険が無い :H2,000フェンス~H10,000防球ネット 周囲に住宅がある :H10,000~H14,800 硬式野球をする施設:H12,000~H19,800+天井ネット付きバックネット |

| バックネット | 野球を行う高校はH10~15m天井ネット付きバックネットを設置する。 |

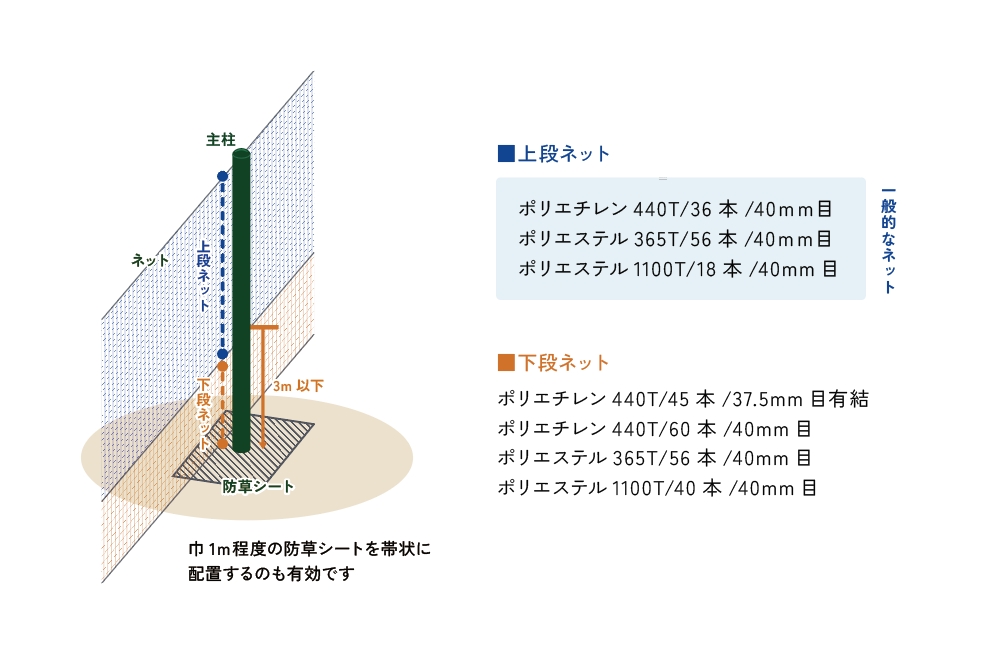

【バックネットの網配置仕様(教育施設)】

| 上段ネット | 比較的強い球が当たるので太く張替えを考えたネットが望ましい。 ・ポリエチレン440T/60本/40㎜目 同 75本/37.5㎜目有結 ・ポリエステル1100T/40本/40㎜目 |

| 天井ネット | 強風・積雪による降下条件が付く場合が多いのでおろし忘れがあったときでも安全性が高い強力糸を使用するのが望ましい。 ・高分子量ポリエチレンmix/糸径1.0~1.3㎜/40~45㎜目 |

| 前タレネット | 天井ネットと同一の製品又は一般的なネットを使用し 張替えを考えたネットが望ましい。 ・ポリエチレン440T/44本/37.5㎜目 同 36本/40~45㎜目 一般的なネット ・ポリエステル365T/56本/40㎜目 同 1100T/18本/40㎜目 |

| 下段5mネット | 頻繁に張替えが必要なネットなので価格と耐久性を考慮したネット。 ・ポリエチレン440T/75本/37.5㎜目有結 同 90本/37.5~40㎜目 同 120本/40㎜目 ・ポリエステル1100T/40本/40㎜目 |

※高校生が硬式野球を行った場合、防球ネットのみで外部への飛球を防ぐにはH30~50mの防球ネットが必要になります。その場合予算が億単位になるため天井ネット付きバックネットを使用しますが天井ネットの先端はピッチャーマウンドとバッターボックスの中間あたりまで必要になることと先端にタレネットも必要になります。

《 D:野球用防球ネット 》

【野球場】※プロ野球で使用を想定したスタンドに奥行きがある野球場。

| 高さ | 内野:H25,000~H50,000 外野:H10,000~H40,000 |

| ネット | 昇降式:高分子量ポリエチレン1760T/4本又は6本/40㎜目が望ましいが昇降式は補修も簡単なので通常のポリエチレンやポリエステルでも問題ない。 固定式:張替えの費用が高額になるので強力糸を使用し張替え頻度を減らす。上段のネットは高分子量ポリエチレン1760T/4本又は6本/40㎜目が望ましい。 下段3~5mは糸径が太いポリエチレン440T/36~44本/37.5~45㎜目、ポリエステル365/56本/40㎜目が望ましい。 |

【野球練習場】※公式試合可能なサブグラウンド。

| 高さ | 内野:H14,800~H40,000 外野:H6,000~H30,000 |

| ネット | 昇降式:高分子量ポリエチレン1760T/4本又は6本/40㎜目が望ましいが昇降式は補修も簡単なので通常のポリエチレンやポリエステルでも問題ない。 固定式:張替えの費用が高額になるので強力糸を使用し張替え頻度を減らす。上段のネットは高分子量ポリエチレン1760T/4本又は6本/40㎜目が望ましい。 下段3~5mは糸径が太いポリエチレン440T/36~44本/37.5~45㎜目、ポリエステル365/56本/40㎜目が望ましい。 |

【野球練習場】※練習用サブグラウンド。

| 高さ | 内野:H6,000~H40,000 外野:H3,000~H20,000 |

| ネット | 昇降式:張替えを想定してポリエチレン440T/36~44本/37.5~45㎜目又はポリエステル1100T/18本及び365T/56本/40㎜目のネットが望ましい。 固定式:張替えの費用が高額になるので強力糸を使用し張替え頻度を減らす。上段のネットは高分子量ポリエチレン1760T/4本又は6本/40㎜目が望ましいが安価な高分子量ポリエチレンmixが費用対効果を考えた場合有効である。 下段は上記野球場と同一。 |

※昇降式はネットを降下させて地上部でネットの張替えや補修ができるので、安価なネットを使用して頻繁に補修するのも、良いネットを使用して補修の頻度を減らすのも自由です。

【少年野球及びソフトボール練習場】

| 高さ | 内野:H8,000~H12,000 外野:フェンスH2,000~H8,000 |

| ネット | 地上高2mまでの下段は糸径が太いポリエチレン440T/60~90本/37.5~40㎜目又はポリエステル1100T/40本/40㎜目が望ましい。 上段は一般的なネットが良い。 |

《 E:バックネット(高さはグラウンドから) 》

【プロ野球想定バックネット】※基本的に収入が期待できる施設。

| 高さ | スタンド前ハンガーH10,000~12,000 |

| 網 | SUS304つや消し酸化被膜処理(黒色)溶接金網(3.2又は4.0×50×100㎜目) 又は強い衝撃を受けやすい下部のみ溶接金網とし上段は高分子量ポリエチレン。 1760T/8本/40㎜目。 |

【内野観客保護用バックネット】※バックネットの両翼内野席保護用バックネット

| 高さ | H5,000~H10,000 (可能であれば柱がないタイプが望ましい。) |

| 網 | 可視性を重視するため高分子量ポリエチレンを使用した強力糸で糸径の細い1760T/4~6本/40㎜目を推奨する。 |

【野球練習場バックネット】

| 高さ | スタンド前ハンガー式H10,000~H14,800 |

| 網 | SUS304つや消し酸化被膜処理(黒色)溶接金網(3.2又は4.0×50×100㎜目)か菱形金網 又は高分子量ポリエチレン1760T/8本/40㎜目もしくは糸径の太い化繊ネット440T/90~120本/40㎜目両タイプ全面張り。又は下段溶接金網、上段化繊ネット。 |

【野球もできる多目的広場バックネット】

| 高さ | フェンス式バックネットH4,000~H8,000 |

| 網 | 糸径の太い440T/90~120本/40㎜目か金網。もしくはフェンスタイプのバックネット。 |

【ソフトボール及び少年野球場バックネット】

| 高さ | フェンス式バックネットH4,000~H8,000 |

| 網 | 糸径の太い440T/90~120本/40㎜目か金網。もしくはフェンスタイプのバックネット。 |

※高尺ネットや高分子量ポリエチレン及びSUS304つや消し酸化被膜処理(黒色)溶接金網は網の中でも強度が強く可視性にも優れるため観覧者からの評価は高いですが高額な製品になるので維持管理にも大きな予算がかかります。基本的には収入が期待できる施設やその町の中核施設で使用するのが良いと思います。

《 F:サッカー練習場 》

【サッカー練習場】

| 高さ | 周囲に危険が無い:H2,000フェンス~H6,000防球ネット 周囲に住宅がある:H10,000前後 周囲に幹線道路がある:H14,800~H20,000 |

| ネット | 地上高5m以下のネットには重量のあるボールが勢いを保ったままネットに接触する可能性が高いことと多様なボールを使用して練習することが考えられるので100㎜目は避け糸径の太いポリエチレン440T/60~90本/37.5~40㎜目を使用する。 上段ネットの仕様は自由であるが100㎜目のネットを使用する場合、糸径2.7㎜以上の太いネットを使用する。 |

《 G:フットサル練習場 》

| 高さ | 周囲に危険が無い:H2,000フェンス~H6,000防球ネット 周囲に住宅がある:H10,000前後 周囲に幹線道路がある:H12,000~H14,800又はH5,000~H6,000天井ネット付き |

| ネット | 全面に重量のあるボールが勢いを保ったままネットに接触する可能性が高いこととコートとネットの距離が1~3m程度しか離れていない場合が多いので、100㎜目は避け糸径の太いポリエチレン440T/60~90本/37.5~40㎜目、同45・75本/37.5㎜目有結又はポリエステル1100T/18本/40㎜目のネットを使用する。 天井ネットの仕様は高分子量ポリエチレンmix/糸径1.0~1.3㎜/40~45㎜目が望ましい。 |

《 H:テニス場(軟式・硬式) 》

| 高さ | 標準:H4,000フェンス+下段H2,000防風ネット 周囲に住宅がある:H4,000~H8,000 周囲に幹線道路がある:H8,000~H12,000 |

| ネット | フェンス又は一般的なネット。 下段の防風ネットは充実率60%以上のものを使用し高さは3m以下に抑える。 |

《 I:弓道場 》

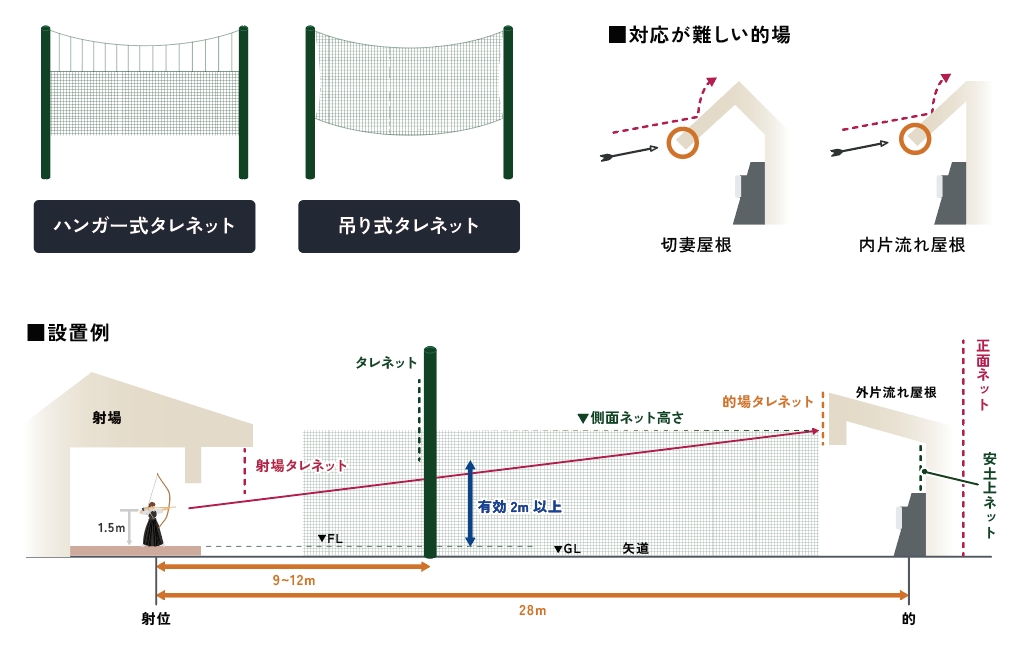

【近的場】

| 高さ | 側面:H2,500~H6,000防矢ネット 正面:H4,000~H8,000防矢ネット タレ:下段有効FL+2m以上。幅1.5m~3m程度。柱間(矢道幅)18m以上はハンガー式が望ましい。 (例:GL~FL間が200㎜の場合、GL+2,200㎜が最低タレネット下端。) 位置は射位から9~12m位置。 |

| ネット | 側面:1S(ポリエステル210D/30本格 標準)以上 正面:2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上 タレ:2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上 ※ネット仕様は最低スペック |

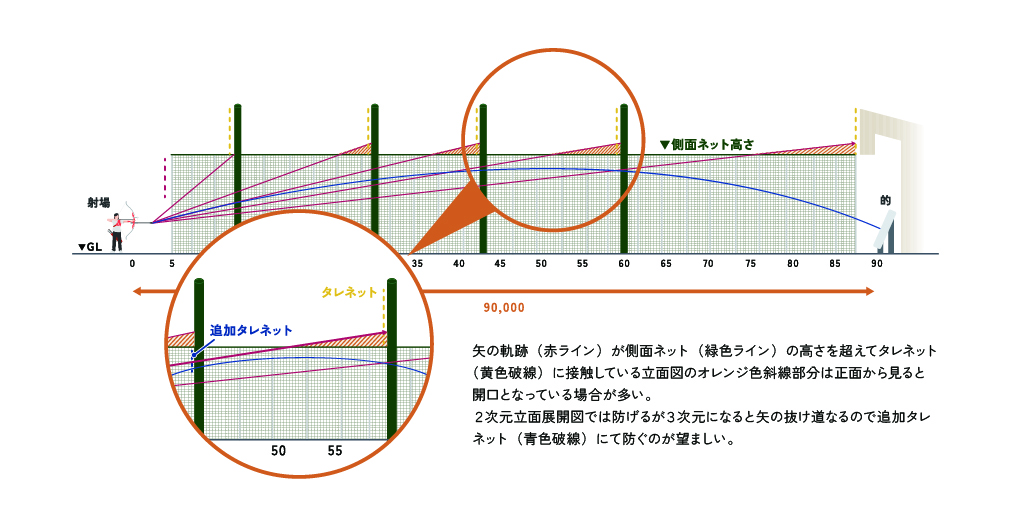

【近的図解】※競技場と異なり意匠より安全性を優先する施設設計の参考図です。

| 的場 | 矢が屋根にあたって外部に出ることを避けるため外部に向けた片流れが理想的である。切妻、内片流れの場合は矢の軌跡を軒先とするため1段目のタレネットでは矢を防ぐことが難しいのでタレネットが2段又は高尺な正面ネットが必要になる(屋根にあたった屋の軌跡は不規則なので正面ネットで防げない可能性もある)。 |

| 矢の軌跡 | 射位床高(FL)から1500㎜上がったところを始点とし終点は的場形状が切妻、内片流れの場合は軒下、外片流れの場合は棟とする(屋根を無視する)。この軌跡が床高(FL)プラス2m以上確保できる場所にタレネットを配置する。 また、矢の終点高さを側面ネット高にするのが理想的である。タレネットの位置が射位から9~12m付近に来ない場合はいったん9~12m位置に1段目のタレネットを配置し2m有効高を確保する。1段目のタレネット下端を抜けて的場の屋根または的場に当たらない場合は2段目のタレネットを的場前に設置するか正面ネット(高さ6~8m)を配置する。 |

| タレネット | タレネットは矢道の幅により幅18m未満は吊り式。18m以上はハンガー式が望ましい。射位からタレネット上部を抜ける暴発した矢の軌跡は射場庇から垂らす射場タレネットが安価で有効である。また、昨今ではタレネット下端補強ワイヤーに矢の羽が接触し軌道が上向きに変化(ホップ現象)する事例が多く報告されている。対策としてタレネット下段補強を廃止するか化繊ロープに変更するのが有効である。 |

【遠的場】※施設立地条件により大きく異なる。

| 高さ | 側面:H2,500~H10,000 正面:H6,000~H10,000 タレ:協議が必要になるが有効8m程度になる可能性があるので、基本的には側面・正面ネットの高さを6m~8mにて対応するのが良いと思われる。 |

| ネット | 側面:1S(ポリエステル210D/30本格 標準)以上 正面:2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上 タレ:2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上 ※ネット仕様は最低スペック |

《 J:アーチェリー場 》※施設立地条件により大きく異なる。

| 高さ | 側面:H2,500~H10,000 正面:H4,000~H10,000(タレの段数による) タレ:H6,000~H10,000(下部有効H3,000~H5,000) |

| ネット | 側面:2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上 ※危険箇所や通路付近は2重張りが望ましい 正面:2SB(ポリエステル210D/60格 極厚手)以上 ※2重張り以上が望ましい タレ:2SB(ポリエステル210D/60格 極厚手)以上 ※2重張り以上が望ましい ※ネット仕様は最低スペック。コンパウンドボウを使用する施設は2SA(ポリエステル1400T/7本 厚手)以上のネットを2重張りにするのが望ましい。また、的場裏は3S(ポリエステル210D/60格 極厚手+緩衝材+ポリエチレン6000/厚手のサンドイッチ型)もしくは畳・木板等で補強するのが望ましい。 |

※「I:弓道場」及び「J:アーチェリー場」は飛球がボールではなく矢になるので外部に落下するだけで大きな問題になる可能性があります。設置場所や配置向き等の基本設計より専門メーカーと利用団体の2者を含めた、高さ、材質の協議を行うことが重要になります。また、ネットの種類も設置場所、高さ、位置により異なるので専門メーカーとの協議が重要になります。

《 K:ラグビー・アメリカンフットボール 》

| 高さ | 周囲に危険が無い:H2,000フェンス~H6,000防球ネット 周囲に住宅がある:H10,000前後 周囲に幹線道路がある:H15,000~H20,000 |

| ネット | 地上高5m以下のネットには重量のあるボールが勢いを保ったままネットに接触する可能性が高いことと多様なボールを使用して練習することが考えられるので100㎜目は避け糸径の太いポリエチレン440T/60~90本/37.5~40㎜目を使用する。 上段ネットの仕様は自由であるが100㎜目のネットを使用する場合、糸径2.7㎜以上の太いネットを使用する。 |

《 L:バスケット(3×3) 》

| 高さ | H5,000を基本とする。 設置場所の条件によっては天井ネットを設置するのが有効である。 |

| ネット | 全面に重量のあるボールが勢いを保ったままネットに接触する可能性が高いこととコートとネットの距離が1~3m程度しか離れていない場合が多いので100㎜目は避け糸径の太いポリエチレン440T/60~90本/37.5~40㎜目、同45・75本/37.5㎜目有結又はポリエステル1100T/18本/40㎜目のネットを使用する。 天井ネットの仕様は高分子量ポリエチレンmix/糸径1.0~1.3㎜/40~45㎜目が望ましい。 |

※以上になりますが、今後さらなる協議を進め、より現実的な物に発展させていきたいと思います。内容が変更される可能性が現状高いですが今までに何もなかったところから、新たな共通の指針作りを行うので今後ますますのご協力をよろしくお願いします。

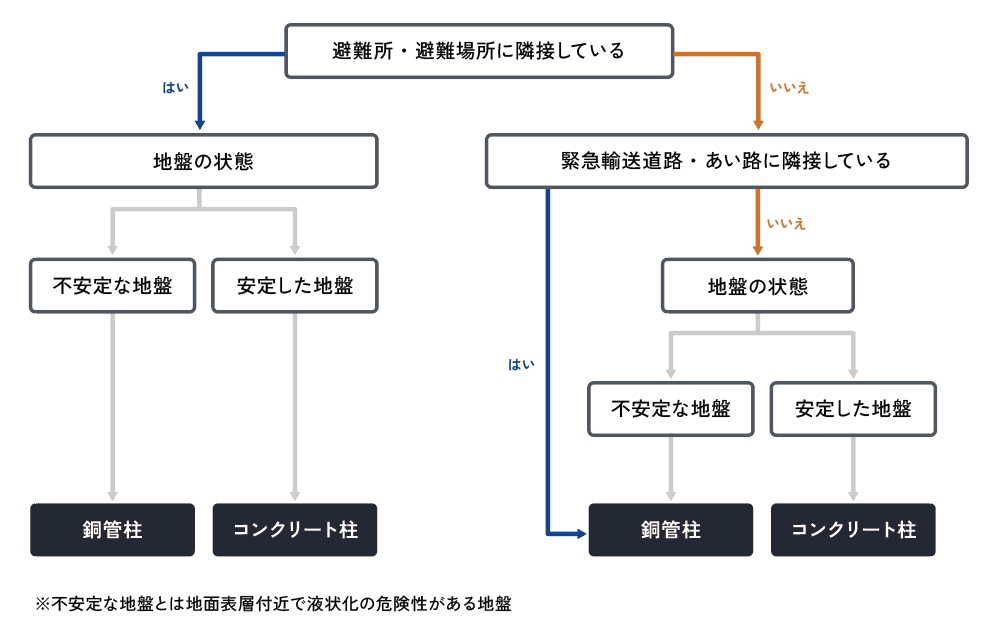

《 主柱の選択 》

基本的に40年以上経過した防球ネットを早急に建替え又は撤去するために安価なコンクリート柱を防球網主柱の基本とする。

【コンクリート柱と鋼管柱の大まかな違い】

| 価格 | 鋼管柱を100とした場合、コンクリート柱は60~80と安価である。 | |

| 重量 | 鋼管柱を100とした場合、コンクリート柱は200~400と高重量である。 (例:H15mの防球ネットの場合、鋼管柱は1,000㎏程度ですがコンクリート柱は2,000~3,000㎏になります。) | |

【大まかな地盤の状態】

| 地盤の状態 | 安定した地盤 | 安定した地盤:ハザードマップで概ね良好な地域。砂、粘土、シルト層があまりない地盤。 |

| 不安定な地盤 | 不安定な地盤:災害時に地盤の変形が予想される地域、液状化(表層に影響があるもの)、土砂災害、津波等の水害が予想される地域。 |

【倒壊の状況】

| コンクリート柱 | 破断し倒壊する。 | |

| 鋼管柱 | 変形し曲がる。(点検を行い柱脚の安全性を確保していると仮定) | |

上記条件より安定した地盤で緊急輸送道路が隣接していない(倒壊しても影響を与えない)立地条件の場合はコンクリート主柱を採用し、その逆の不安定な地盤、緊急輸送道路に隣接している施設又は周囲をあい路に囲まれ防球網が倒壊した場合、付近の避難路を封鎖する可能性がある立地の場合は鋼管柱を採用することを基本とします。

各地域での地形地盤は様々なので上記以外の方針を各管理者が定めるのも有効です。また、景観地域や美観地域等の制約を課している地域も上記内容を踏まえて独自のルールを作るのが望ましいです。

【主柱選択フロー】

※屋上ネット、防風(砂・塵)ネットは近日追加予定

構造基準

構造基準

【防球ネット構造検討指針について】

防球ネットの安全を維持するため構造検討における統一された方針を下記に指針をまとめます。

【共通事項】

| 風荷重を受ける対象 | 主柱、ジョイントビーム、ネット、その他主柱に付帯するもの。 |

| 高さH15ⅿ未満の検討 | ・風圧力は建築基準法施行令第87条及び平成12年建設省告示第1454号。 ・基礎は基本的に配電規定。特異な条件では独立基礎か杭基礎(ブロムス式)。 ※製品表記はH=15mでも実施柱高は設計値H=14.8mとする。 |

| 高さH15ⅿ以上の検討 | 高さ15ⅿを超える工作物は基本的に下記計算式によるが各地域による考え方の違いもあるので監督員と協議を行う。 ・風圧力は建築基準法施行令第87条及び平成12年建設省告示第1454号。 ・基礎は独立基礎又は杭基礎(ブロムス式)。 ・高さが20mを超える場合は避雷針設備が必要になります。 ・高さが60mを超える場合は航空法の適応、大臣認定が必要になります。 |

| 天井ネットの考え方 | ・昇降式の場合は、簡単に地面にネットが降下できるものを建築物ではない仮設として取り扱う。 ・固定式の場合は担当特定行政庁の判断を仰ぎ工作物に該当する場合はその地域の積雪荷重を天井ネット前面に充てて検討を行う。 ・昇降式の場合は簡単にネットが降下する場合は仮設とし風荷重のみの検討とする。 |

【個別構造検討】

| コンクリート柱 | 上部200㎜の部分には金具を設置しないものとする。かぶせ金具の場合は指示を200㎜以下の部分で確保する。 |

| 鋼管柱 | 柱の最低肉厚は簡単に変形がおこらない3.0㎜以上とする。 GL部(土又は表層材)まで基礎コンクリートを立ち上げシールやカバー等の目視検査時に邪魔になる防食材は取付けない。防食処理を行う場合はクリアー系の塗料にて防食処置を行う。 |

| 柱の現地加工(切断、穴あけ、溶接等) | コンクリート柱:原則禁止。 鋼管柱:製造メーカーに確認後、監督員の許可をもらい加工する。 |

【ネット規格仕様】

| 一般的なネット | ||||

|---|---|---|---|---|

| ポリエチレン | 440T/36本/40mm目 | 糸径2.1mm | 充実率10.9% | 98g/㎡ |

| 440T/44本/37.5mm目 | 糸径2.4mm | 充実率12.4% | 141g/㎡ | |

| 440T/45本/37.5mm目(有結) | 糸径2.4mm | 充実率12.4% | 198g/㎡ | |

| ポリエステル | 365T/56本/40mm目 | 糸径1.9mm | 充実率9.3% | 140g/㎡ |

| 1100T/18本/40mm目 | 糸径1.6mm | 充実率7.8% | 141g/㎡ | |

| 糸径の太いネット | ||||

| ポリエチレン | 440T/60本/40mm目 | 糸径2.7mm | 充実率13.0% | 180g/㎡ |

| 440T/75本/37.5mm目(有結) | 糸径3.0mm | 充実率15.4% | 360g/㎡ | |

| 440T/90本/40mm目 | 糸径3.2mm | 充実率15.4% | 270g/㎡ | |

| 440T/120本/40mm目 | 糸径4.0mm | 充実率19.0% | 360g/㎡ | |

| ポリエステル | 1100T/40本/40mm目 | 糸径2.8mm | 充実率13.51% | 294g/㎡ |

| 細くて強いネット | ||||

| 高分子量ポリエチレン | 1760T/8本/40mm目 | 糸径1.65mm | 充実率8.1% | 90g/㎡ |

| 1760T/6本/40mm目 | 糸径1.43mm | 充実率7.0% | 64g/㎡ | |

| 1760T/4本/40mm目 | 糸径1.13mm | 充実率5.6% | 46g/㎡ | |

| 1760T/2本+440T/10本/45mm目 | 糸径1.15mm | 充実率5.05% | 50g/㎡ | |

| 高分子量ポリエチレンMIX | 45mm目 | 糸径1.15mm | 充実率5.7% | 50g/㎡ |

(※上記のほかに使用している規格を公表したいネットがあれば当協会にご連絡ください。 使用実績を現地確認後に検討を行い支障なければ掲載を行います。)

| ネットの張替えの考え方 | ・ネットの種類を変える場合は充実率が既設同等または、既設以下とする。ただし地上高2.5mまでは大きな風荷重を受けないので糸経+1.0mm未満のネット使用は問題ないものである。 ・充実率の高いネットを設置する場合は既設計画設計時のメーカーに確認する。 例)50年サイクル ■ 設計ネット 上段 ポリエステル 365T/56本/40mm目 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ■ 8年後 下段ネット張替え 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ■ 15年後 ネット張替え 上段 ポリエステル 365T/56本/40mm目 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ■ 23年後 下段ネット張替え 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ■ 30年後 ネット張替え 上段 ポリエステル 1100T/18本/40mm目 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ※下部ネットの破損が著しい場合 上段 ポリエステル 1100T/18本/40mm目 下段 ポリエチレン 440T/60本/40mm目 ■ 38年後 下段ネット張替え 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 ■ 45年後 ネット張替え 上段 高分子量ポリエチレンMIX/45mm目 下段 ポリエチレン 440T/45本/37.5mm目 |

| 昇降式の考え方 | ・部分降下の場合、強風で巻き上がったり、積雪時の圧雪で危険なため、降下スタイルは全降下で降下時にネットの7割以上が地面に設置していることとする。ただし、管理者不足等の人的要因により複数操作が難しい場合は片流れでも問題ないものとする。 ・基準風速を使用するのは管理者数により降下時間が数分異なり降下中に風速が変わる可能性があるため、降下時の想定風速は基準風速で計算を行い、その基準は20m/sとする。 ・基本的に10m/S以上の風では昇降ネットをコントロールするのは難しいため、システム構造検討は上記となるが手動昇降の場合は瞬間最大風速10~12m/sにて降下させる。 ・これらのことを取扱説明書に記載し風速計とセットで提供する。 |

| 嵩上げの考え方 | 再構造計算のうえ問題が無い場合を除き対応不可能とする。 |

【土質の検討 配電規定】

配電規定の土質区分開設。防球ネット基礎では下記表の解釈で土質を決めることが望ましい。

| 普通土質 | A | 固まっている土または砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの |

|---|---|---|

| B | 固まっている土または砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで柔らかい土の部類に属するもの | |

| 軟弱土質 | C | 流砂(土が混じらないもの) |

| D | 水分の多い粘土、腐食土、盛土など軟弱な土(深田を除く) |

| 想定N値 | 水あり | 水なし |

|---|---|---|

| 普通土質A | 20以上 | 30以上 |

| 普通土質B | 5~15 | 5~20以上 |

| 軟弱土質C | 0~10 | 5~15以上 |

| 軟弱土質D | 0~5 | 2~10以上 |

あくまで参考値になりますが柱状図の土質を下記の種類と想定N値を合わせて確認し配電規定の土質選択の根拠としてください。

※軟弱土質Dの場合は上部基礎に広い面積を与えるのが有効と考えられます。

| 土の種類 | 特徴 | 土質区分 | |

|---|---|---|---|

| 水あり | 水無し | ||

| 岩盤・軟岩・礫層・砂岩・泥岩・珊瑚岩 | 山地や崖など非常に硬く固結した岩などで形成された地層。非常に硬い地盤。 | A | |

| 普通土 | 礫、砂、粘土の混合体。 5年以上経過し安定した盛土。 | B | B |

| 砂質土・シラス | 砂を多く含む層。強い力でスコップで掘削できる。又は足を使ってスコップで掘削できる。 | C | C |

| 砂を多く含む層。スコップで容易に掘削できる。孔壁が倒壊する。 | D | C | |

| シルト層 | 砂よりも粒子が細かい土。 | D | C |

| 粘土・黒土・ローム層 | シルトより粒子が細かい土。 | D | D |

| 玉砂利 | 20~50㎜程度の砂利を多く含む地層 | C | B |

※地域により同じ種類でも条件が異なる場合があります。土の特性を理解されている方が設計条件を選定した場合は上記以外でも問題ありません。

施工基準

施工基準

ここでは防球ネットの標準施工基準を紹介します。

施行は結果責任が伴うので各メーカーが定める基準値をもとに施工を行ってください。

当基準に反する工事内容だとしてもメーカー基準を優先してください。

- 準備工

工事管理者は下記、基準値を用意してください。

- レベルが分かるもの

- 通りが分かるもの

- 柱の設置場所が分かるもの

以上、3点が分かるようにしてください。(参考例:丁張設置、基準側溝)

- 土の種類

掘削開始まで土質が分からないこともよくあります。

土質選択の参考にしてください。

| 普通土質 | A | 固まっている土または砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの |

|---|---|---|

| B | 固まっている土または砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで柔らかい土の部類に属するもの | |

| 軟弱土質 | C | 流砂(土が混じらないもの) |

| D | 水分の多い粘土、腐食土、盛土など軟弱な土(深田を除く) |

- 床掘

アースオーガー車による掘削を基準とし下記区分により工事内容が異なります。

また、検討していた土質が異なる場合の対応には別途追加料金が発生します。

| 普通土質 | 岩盤・礫層 | 水が出る | 乾燥している |

|---|---|---|---|

| パーカッション工法 ダウンザホールハンマ工法 ブレイカー掘削工法 |

|||

| 普通土 | アースオーガー掘削工法 | ||

| 軟弱土質 | 砂質土 | 仮管工法(ケーシング工法) バックホー掘削工法 エアー補助掘削工法 横堀掘削工法 |

アースオーガー掘削工法 バックホー掘削工法 |

| シルト・ローム | 仮管工法(ケーシング工法) バックホー掘削工法 セメント使用掘削工法 生石灰使用掘削工法 |

アースオーガー掘削工法 バックホー掘削工法 |

|

| 砂利・転石 | バックホー掘削工法 仮管工法(ケーシング工法) 杭工法 |

バックホー掘削工法 仮管工法(ケーシング工法) 杭工法 |

|

※必ずしもこの工法がすべてではありません。現場の状況に合わせて工法を変更してください。

※工法の変更により工事金額が増減します。

※工法変更を行う場合、パーカッション、ダウンザホールハンマ、杭工法への変更は数百万単位の追加が予想されます。

掘削深度は設計深度+200㎜を基準とする。200㎜以上の掘削を行った場合は砕石にて

埋め戻し転圧を行う。

※掘削穴を放置する場合は落下防止措置をとる。

※掘削時に障害物を確認した場合は工事報告書に位置と種類(ガス、電気、通信、水道、汚水、雨水)

- 埋め戻し・転圧

掘削後の埋戻し・転圧方法は基本的に下記方法で行うのが望ましい。

オーガー掘削の場合(ダウンザホールハンマ、パーカッション、仮管、杭)

| 岩盤・礫層 | 発生土による埋め戻しを行い水締め |

|---|---|

| 普通土 | 発生土による埋め戻しを行い転圧棒・バールによる突き固め又は水締め |

| 砂質土 | 発生土による埋め戻しを行い水締め |

| シルト・ローム | 埋め戻し用に土(又は再生砕石)を用意し埋戻しを行い転圧棒・バールによる |

| 付き固め又は水締め(水位が高い場合はセメントを埋戻し土に混ぜる) | |

| 砂利・転石 | 転石は除去し砂利は埋戻し用土と一緒に埋戻しを行い水締め |

バックホー掘削の場合(ブレイカー、横堀)

各土質ともにGL-1m以上の深度はオーガー掘削と同じ埋戻し・転圧を行いGL-1m以下の深さで再生砕石にて埋戻しランマーにて転圧を行う。表層は各現場の指示に従う。

- 建柱

鋼管柱、コンクリート柱共通事項

- 主柱の最大斜角0.4度としデジタル角度計にて確認する。

- 柱の通り誤差は1直線構成内で±20㎜とする。

- 柱の出来高は各メーカーの余長を確認し「+余長」とする。余長は100㎜以下とする。

(※全長100mmを最大とするため、H=15mはH=14.8mを柱最大値とする。)

- 基礎

鋼管柱

- 基礎にはスパイラルダクト管、杭鋼管、2次製品基礎、型枠基礎いずれかを使用する。

- 基礎孔壁と主柱との隙間はコンクリート骨材の2倍以上とする。

- スパイラルダクト管を使用した時にボイリングが基礎全体の1/4程度にて発生した場合は坑内に0.08に対してグラウト材25㎏1袋投入しハンドオーガーで混合し建柱を行う。

- スパイラルダクト管使用プランでボイリングが予想される場合はダクト管をあらかじめ500㎜程度長く手配をかけて深掘り埋設しポンプで水を抜いてからハンドオーガー又は

- 手掘りで掘削深度を確保する。又はセメントを発生土と混合し底盤を作る。

コンクリート柱

- 基礎補強を行う場合の主柱との隙間はコンクリート骨材の2倍以上とする。

- 装柱・ワイヤー

- JBと最上段ワイヤーは近接した位置に配置し6㎜ロープにて結束する。(落下防止)

- バンド耳ボルトの向きは正面向き、背面向きどちらでも問題ないが高さ2ⅿ以下の物は背面に向け袋ナットを取付ける。また、正面向きの場合は柱前面より30㎜は内側に入っていることとする。

- メッセンワイヤーは金具に完全に挟みこみ金具により固定されていることとする。

- 鋼管柱の場合GL+50㎜には何も金具を設置しないこととする。

- ボルトナットはメーカー仕様の適切なトルクで施工を行う。

- 各種ワイヤーはメーカー仕様の適切な張力にて施工を行う。

- ネット

結束タイプ、リングタイプの2タイプがある。リングタイプの最上段と最下段および縦は全結束とする。また、リング用の親ロープは6㎜以上のものを使用する。

結束タイプは中段横のみ1桝飛ばしとし、その他はすべて1枡目縫いとする。

役物部(金具部分)はその金具両側で一度結束を行い破損時の範囲広がりを防ぐ。

検査基準

検査基準

ここでは防球ネットの簡易竣工検査基準を紹介します。

施工後に以下の目視・感覚・実測検査を行ってください。

- 柱出来高

| 許容範囲 | ・-100㎜ ・+メーカー余長(材料検収時に確認) |

- 基礎出来形(根入れ)

| 許容範囲 | ・+100㎜ ・+メーカー余長(材料検収時に確認) |

- スパンピッチ(柱間隔)

| 許容範囲 | ・+200㎜ (構造計算時に+200㎜にて計算を行う) ※埋設物等により変更する場合は都度計算及び協議とする |

- 主柱垂直度

| 許容範囲 | ・0.4度以内 |

- 効きブレス

| 許容範囲 | ・片腕でブレスを押して張力を感じれる程度 |

- その他のブレス

| 許容範囲 | ・指3本で押して張力を感じれる程度 |

- ネット

| 許容範囲 | ・1目縫い、1目飛ばし縫いの確認 ・役物金具部分の両端結束確認 |

- 刻印

| 許容範囲 | PC:円形碍子刻印確認 鋼管:認定シール又は製品表示の確認 |

維持管理基準

- 令和5年度版「既設防球ネット点検マニュアル」

- 令和5年度版「災害時 緊急点検マニュアル」

- 防球ネットの知識【既設防球ネット点検業務】

- 防球ネットの知識【災害時の緊急点検】

- 防球ネットの知識【点検記録の管理】

- 防球ネットの知識【名称と構造】

一般社団法人 日本防球ネット施設業協会

住所:広島県広島市中区舟入南4丁目1番7号

電話:082-532-9560

FAX:082-532-6102

Eメールアドレス:info@n-boukyunet-fa.com